如果影評是觀影者之間的作文大賽,電影譯名就是片商間的片名行銷大展。我認為〈為愛朗讀〉是近一年來外國電影最佳譯名之一。

原始片名〈The Reader〉直譯應為「朗讀者」,可惜稍嫌平板無味。由於故事主人翁Michael 的朗讀行為是出於愛,譯為〈為愛朗讀〉既忠於原意,又比原著台譯版本書名〈我願意為妳朗讀〉更簡潔有力,更添深意。

港譯〈讀愛〉有過度引申之嫌,Michael 雖是為愛朗讀,但他讀的是文學作品;中譯〈生死朗讀〉更離題,Michael的朗讀行為或動機與生死無關。

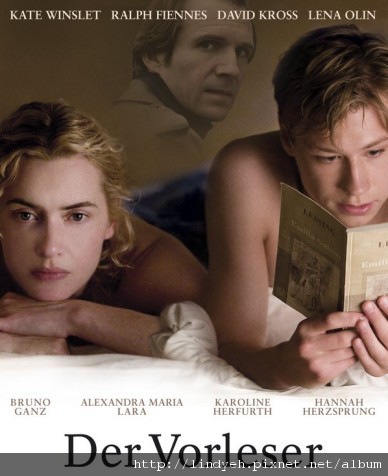

平心而論,這部電影真正的男主角是飾演少年 Michael 的德國新秀演員 David Kross;與他的戲份相較之下,飾演中年 Michael 的 Ralph Fiennes 反而像配角,甚至有點雞肋之感。中年 Michael 只是個回憶者和敘述者的角色,故事的重心還是在少年時期。

這個故事有兩個主軸:敘述者 Michael 的少年愛情與猶太種族滅絕大屠殺,這兩個主軸又相互糾纏,或者說,Michael 的少年戀人 Hanna 成了他重新檢視猶太大屠殺的一道窗口,透過她,他有了一個窺探歷史的秘道。

徐林克對少年戀人的記述並不僅是這段大歷史的陪襯角色,而是這整個省視過程的起點,也是全片的重要景觀,透過這個景觀,作者帶領閱聽者來到他的歷史秘地。

看這部電影的時候,我一直想起去年在台上映的中國電影佳作〈頤和園〉,該片講述女主人翁余虹與大學情人周偉歷時十七年的愛恨糾葛,這十七年剛好橫跨六四天安門事件、柏林圍牆倒塌、東歐共黨國家民主化及中國經濟崛起的歷史大波瀾,可惜主人翁的個人情愛與眩目的大歷史背景並無互動,使得這段大歷史在〈頤和園〉當中,僅是單純的時代背景而已,小我和大我的毫無交集就成了本片最大的敗筆,拿掉那個時代背景,小我的戀情並不會有架構上和內涵上的改變。到最後,也不過是一段小情小愛的故事而已,完全失去時代所加持的力道。

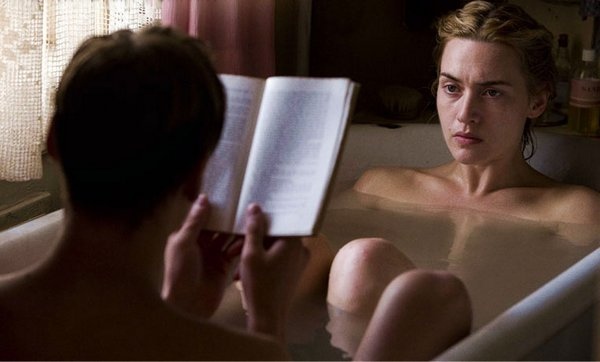

Michael 與 Hanna 的戀情僅僅持續了一個夏天,但原著者徐林克用了極多的篇幅來敘途 Hanna 為他淋浴,他為 Hanna 朗讀以及朗讀後的肉身性愛。這對愛侶的愛情三部曲總以淋浴為序曲,以朗讀為儀式,以性愛為高潮。

讀過原著的觀眾應該都會同意,〈愛為朗讀〉在故事情節以及情感的詮釋上都相當忠於原著,電影也以影像忠實呈現 Michael 與 Hanna 的三部曲:淋浴→朗讀→性愛。

由於 Hanna 是文盲,她又對閱讀極感興趣,以致她在擔任集中營警衛時,常會挑選死囚為她朗讀,認識了 Michael 之後,朗讀的任務自然落到 Michael 身上,雖然他當時並不知道她不識字,因而 Michael 的朗讀就成了他倆之間心靈交流的儀式,唯有透過朗讀,她才能進入文字的世界,和 Michael 共同悠遊於文字那方心靈的秘境。朗讀,就成了她與 Michael 肉體親密的前戲。

不過影像敘事終究有其極限,永遠達不到文字所能抵達的深度。徐林克耗費大量篇幅來記述記憶、氣味以及夢境這些意識和感官的抽象情境,他追述著 Hanna 身體每一個部位的氣味,以及她的公寓、她的隨身物品的氣味。甚至獄中相見,他也聞到了 Hanna 身上那股老婦人的味道,而那股味道是他曾經在祖母或其他年老親人的身上聞到過的。

Michael 接到 Hanna 上吊的消息趕到時,典獄長應 Michael 的要求,讓他看了 Hanna 的遺容。作者說,他在漢娜臉上看到的,就如一對老夫老妻在對方身上看到對方昔時的青春臉龐,他看見了停留在老妻身上那張青春的容貌。

書中也提到 Michael 在紐約見過那個步入中年的猶太小女孩、並完成了 Hanna 交付的任務後,他夢見他和 Hanna 在紐約生活,夢中的 Hanna 比他早年認識她時還老一些,但比晚年的 Hanna 年輕一些。但是他想,Hanna 不會說英文,也不會開車,如何在紐約生活?而且這也違反他們的年齡。於是他知道,這只是回家召喚,他想回德國了。

電影版並沒有上述這幾段情節,可能是編導團隊不想在敘事技巧上複雜化。關於抽象意境的呈現,個人主觀認為〈頤和園〉略勝一籌,因為〈頤和園〉大量運用余虹的內心獨白來做為文字的敘述,有效彌補影像的不足。可能也因為這樣,〈頤〉在風格上和大眾產生了距離,也許普羅大眾並不需要那麼深度敘述的東西,對大眾而言,深度適可而止,太多或太深就顯得太沉重,普羅大眾消化不了。

電影所能承載的東西,遠遠不如書本,電影濃度的估算,就完全取決於編導團隊的考量。〈為愛朗讀〉的風格定位十分清楚:通俗。而通俗正是知識和理念最佳的武器,因為通俗是一種與大眾溝通的能力。

有時候我不免覺得,閱讀原著對於改編作品的欣賞,是一種干擾。當一個改編作品完成時,它已經脫離原著,而有了獨立的生命,欣賞改編電影也應作如是觀。準此而言,〈為愛朗讀〉在故事上和結構上有其完整性,捨棄原著裡的文字深度敘述,並不令這部電影減色;我們只能說,如果編導團隊企圖加入這些深度敘述的元素,作品的面目也許會有所不同。如此而已。

在我心目中,〈為愛朗讀〉與〈班傑明的奇幻旅程〉是2008好萊塢作品並列第一的作品。看完這兩部佳作,心中反而有失落感,因為不知道下一部何時才問世?(完)

原著〈我願意為妳朗讀〉書評在這裡:http://lindyeh.pixnet.net/blog/post/24446861 4.7

4.7

徐林克近作〈歸鄉〉書評在這裡:http://lindyeh.pixnet.net/blog/post/24690254

---------------------------------------

留言列表

留言列表